Seit 2008 erfassen wir jährlich im Auftrag des Lippeverbandes an der Lippe zwischen Gersteinkraftwerk im Osten und Kreisgrenze Recklinghausen im Westen Eisvögel und Uferschwalben.Durch das Lippehochwasser im Winter 2023/24 (HQ25 im Dezember 2023) sind vielerorts neue Uferabbrüche entstanden oder alte reaktiviert worden.

Zahlreiche Steilwände wurden umgehend vom Eisvogel besiedelt. Mit stolzen 24 Brutpaaren haben wir beim Eisvogel den zweithöchsten Brutbesstand seit Beginn der Datenerfassung (Maximum 2015: 26 Brutpaare).

Die Brutbestände der Uferschwalbe liegen leider weiterhin auf niedrigem Niveau. An zwei Steilwänden (Segelflugplatz Lünen und östlich A1) wurden insgesamt 33 Brutpaare erfasst. Hoffnung auf einen perspektivisch Anstieg der Brutpaare machen Anfang Mai beobachtete Steilwandsondierungen von Uferschwalben, bei denen es allerdings (noch) nicht zu Brutansiedlungen kam.

Wir freuen uns über zwei Neuntöter-Brutpaare im NSG Wannebachtal-Buchholz im Süden Dortmunds.

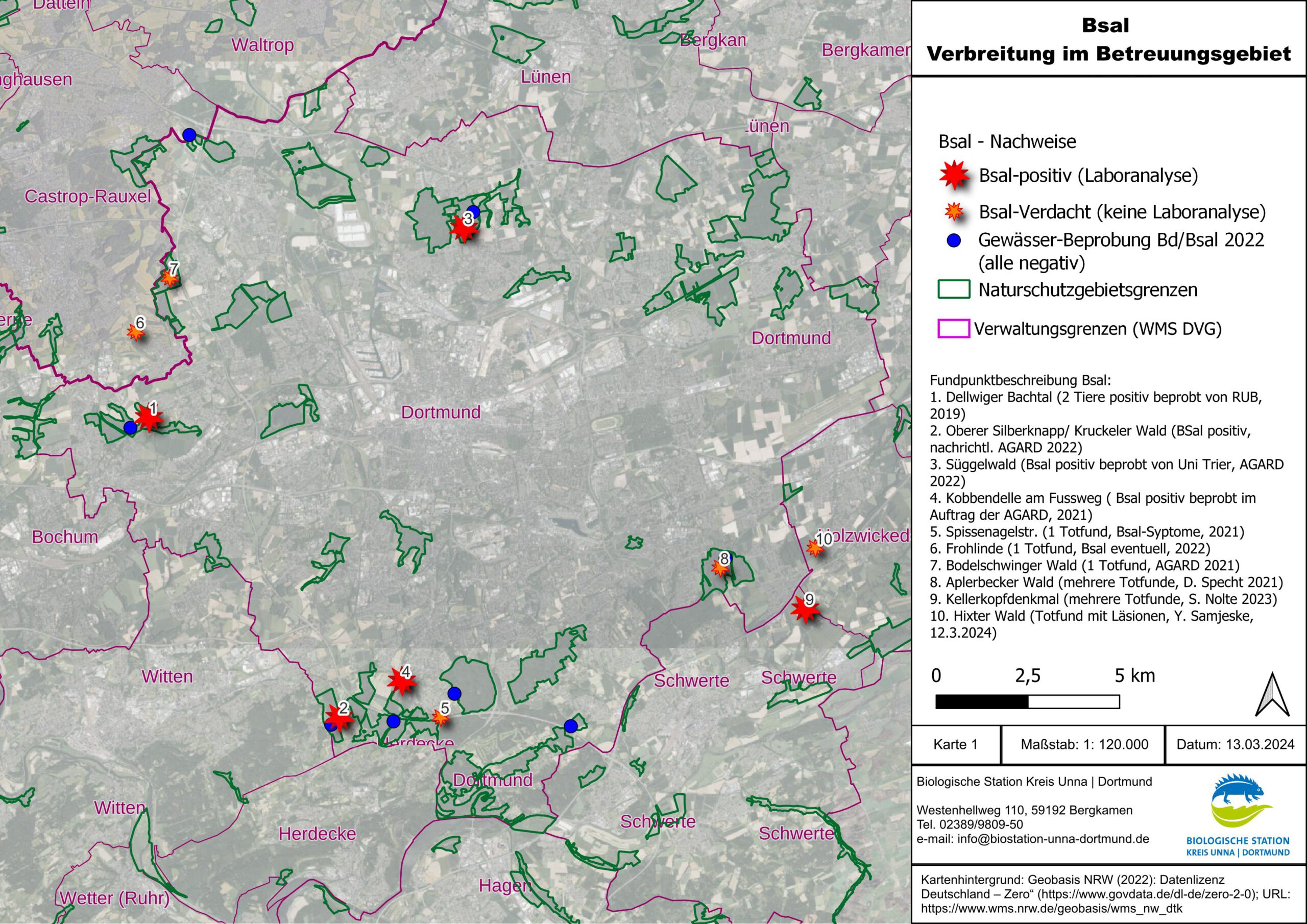

Am 12.03.2024 erreichte uns per Mail der Hinweis auf einen toten Feuersalamander im Hixterwald nahe der Emscherquelle (nachfolgende Karte, Fundpunkt Nr. 10). Leider konnten wir das Tier nicht mehr einsammeln und zur Analyse ins CVUA Arnsberg bringen. Die Läsionen auf der Haut des Tieres lassen jedoch kaum Zweifel an einem Befall durch Bsal zu. Der Fundort liegt nur ca. 1,5 km nördlich vom Kellerkopfdenkmal. Dort erfolgte 2023 der erste Bsal-Nachweis für den Kreis Unna.

Weitere Infos finden sich in unserem Post vom 25.08.2023 und auf der Webseite des LANUV.

Die Amphibienwanderung 2024 ist schon in vollem Gange. In diesem Jahr wurden insgesamt 31 Warnschilderschilder von der Stadt Dortmund aufgestellt.

An der Lanstroper Straße wurden bereits am Wochenende vom 9. bis 11.2. 140 Amphibien abgesammelt. Mittlerweile stehe wir hier bei 543 Tieren. Im Vergleich zum langjährigen Mittel (2009-2023: 1337 Amphibien) entspricht dies gut 45 Prozent. Dieser Wert ist jedoch nur bedingt aussagekräftig, da die Zahlen erheblichen jährlichen Schwankungen unterliegen. So liegt das Minimum an abgesammelten Amphibien an der Lanstroper Straße bei 795 (2020) und das Maximum bei 1688 (2021).

Zudem varrieren die Zahlen innerhalb des Stadtgebietes. So startet die Amphibienwanderung im Dortmunder Norden (Teil des Tieflandes) in der Regel früher als im Dortmunder Süden (Teil des Berglandes).

Am 20.02. haben wir die ersten Laichballen vom Grasfrosch für das Jahr 2024 in einem Gewässer in der Bittermark gesichtet.

Seit Mitte 2023 wird die Ruhr im Grenzbereich zwischen dem Kreis Soest und dem Kreis Unna im Rahmen des Landesprogramms “Lebendige Gewässer” von der Bezirksregierung Arnsberg renaturiert. Alte Uferbefestigungen werden entfernt, Kiesbänke initiiert, der zufließende Wimberbach wird naturnah umgestaltet und die Alte Ruhr im Naturschutzgebiet “Obergraben westlich Wickede” wird erheblich aufgeweitet.

Arbeiten zur Renaturierung der Ruhr bei Wickede im Jahr 2023 Foto: Ingenieurbüro Wolfgang Klein Warstein

Arbeiten zur Renaturierung der Ruhr bei Wickede im Jahr 2023 Foto: Ingenieurbüro Wolfgang Klein Warstein

Das Weihnachtshochwasser 2023 hatte diese Arbeiten zunächst zum Erliegen gebracht – aber auch ganz maßgeblich an der naturnahen Gestaltung der bereits bearbeiteten Bereiche mitgewirkt. Im Naturschutzgebiet Obergraben westlich Wickede bildet die Alte Ruhr den südöstlichen Grenzverlauf des Kreises Unna zum Nachbarkreis Soest. Vor dem Hochwasser wurde hier mit dem Aufweiten des Gewässerbetts begonnen. Jetzt danach zeugen weitausladende Kiesflächen von der Schleppkraft der Ruhr. Und auch an den Uferböschungen hat die Ruhr genagt – sicher zur Freude der hier brütenden Uferschwalben und Eisvögel.

.

Das Vorkommen der Ringelnatter im Bereich Kirchderner Wald ist seit vielen Jahren bekannt. Hier setzte sich der pensionierte Grubensteiger Georg Olbrich bis zu seinem Tod im Jahr 2015 für „Wassernatter“ und Co ein. Er legte Bruthaufen und Kleingewässer an und hielt Teilflächen frei von Gehölzaufwuchs.

Diese Arbeit wurde nun wieder aufgenommen. In den letzten zwei Wochen wurden an Böschungsabschnitten eines großen Regenrückhaltebeckens Junggehölze und Brombeerfluren von der Stadtteilwerkstatt Dortmund entfernt. Am vergangenen Samstag trafen wir uns dann mit einer Gruppe engagierter Naturfreunde vor Ort, legten zwei große Bruthaufen aus Schilf an und entfernten Gehölzaufwuchs, Schilf und Faulschlamm aus zwei Kleingewässern.

Inspiriert wurden wir dabei auch von unseren Kollegen von der RAVON aus den Niederlanden, die landesweit Bruthaufen zur Förderung der Ringelnatter anlegen.

Unsere großes Dankeschön gilt allen tatkräftigen Helfer:innen!

Weiterführende Infos zur Tätigkeit von Herrn Olbrich finden sich im AGARD-Magazin von 2015.

http://s860321745.online.de/wp-content/uploads/2022/01/AGARD-Magazin-2015.pdf

Alljährlich machen sich bei jedem Wetter die Mitglieder der AGON Schwerte am ersten Februar-Samstag auf den Weg, um gemeinsam mit der Biostation die Steinbruchflächen im Naturschutzgebiet Ebberg freizuhalten. Auch am 03.02.2024 wurde auf den verschiedenen ehemaligen Steinbruchsohlen mit Freischneider, Motorsäge, Harke und Forke den Gehölzen und Brombeeren zu Leibe gerückt.

Warum diese ständigen Eingriffe notwendig sind? Nach der Einstellung des Steinbruchbetriebs in den 1960er Jahren haben sich auf den rohen Sandsteinböden des Naturschutzgebietes Pionierpflanzen und -tiere angesiedelt, die in unserer intensiv genutzten Normallandschaft keine Lebensräume mehr finden und in ihren Beständen bedroht sind. Im Lauf der Zeit werden diese lichtliebenden, konkurrenzschwachen Arten aber von Hochstauden und Gehölzen verdrängt. Die immer wiederkehrenden Pflegeeinsätze schaffen Rohbodenbedingungen oder drängen konkurrenzstarke Arten zurück und bereiten neuen Raum für Pionierarten. Teilbereiche wurden deshalb diesmal auch mit einem Minibagger abgezogen, um die Vegetationsentwicklung auf “Neubeginn” zu setzten.

Und alljährlich treffen sich nach getaner Arbeit auch alle Pionierförder:innen zum gemeinsamen Abschluss bei Brötchen und Kuchen und nutzen die Gelegenheit, sich an die langjährige Erfolgsgeschichte der AGON-Pflegeeinsätze im Gebiet zu erinnern. Herzlichen Dank allen Aktiven!

Aktuell sind weite Teile der Lippeaue von Wasser bedeckt. Seit dem 23.12.2023 erfüllt sie ihre ureigene Funktion als Retentionsfläche. Das Hochwasser schafft und gestaltet neue Lebensräume (z.B. für Fische und Vögel) und schränkt sie an anderer Stelle ein.

Blick vom Fuße der Deponie auf die ehemaligen Rieselfelder der Stadt Werne – das Wasser füllt in diesem Bereich die gesamte Aue

Die Lebensräume unserer zwei Heckrindherden in Werne-Langern und Werne-Stockum sind noch immer stark beschnitten. Die Tiere wurden von unserem Tierbetreuer, Landwirt Konrad Linnemann, auf sicheren Anhöhen auf den Flächen angefüttert und haben das Hochwasserereignis bisher gut überstanden. Allerdings sind es die Tiere nicht gewöhnt, auf engem Raum zusammenzustehen und Bezugspunkte auf der ihnen bekannten Fläche nicht wiederzufinden. Wir bitten daher dringend darum, dass die von der Polizei, unserem Tierbetreuer und ehrenamtlichen Helfern errichteten Absperrungen in Stockum respektiert und die Tiere nicht unnötig beunruhigt werden. Auch nicht genehmigte, private Drohnenflüge beunruhigen die Herden. Sie sind in Naturschutzgebieten ohne Zustimmung der Unteren Naturschutzbehörden grundsätzlich nicht gestattet.

Heckrinder im NSG “Am Tibaum”. Unsere ganzjährig im Freien gehaltenen, auerochsenähnlichen Rinder haben in den vergangenen Tagen, in einer angespannten Hochwasserlage gezeigt, dass sie hervorragend an den dynamischen Lebensraum der Aue angepasst sind. Die Herden verfügen über erfahrene Leittiere, die die Herden auch zum Scheitelpunkt der Flut auf sichere Anhöhen geführt haben.

Das wünschen wir Ihnen und ihrer Familie liebe Naturfreunde.

Wiedermals möchten wir uns herzlich bei Ihnen für ihr Engagement, ihre Begeisterungsfähigkeit und ihren Wissensdurst bedanken. Wir freuen uns auf zahlreiche neue Projekte, wie auch auf unsere Veranstaltungen, bei denen wir in 2024 wieder mit Ihnen in Kontakt treten können.

Als besonderen Tipp zum Jahresende empfehlen wir Ihnen den Adventskalender auf der Instagram-Seite unseres Dachverbandes. In den 24 Türchen werden seltene Lebensräume vorgestellt, die Sie mitunter direkt vor ihrer Haustür erleben können.

Viel Freude dabei und bis bald sagt das Team der Biologischen Station Kreis Unna | Dortmund.

Unser 7. Türchen stellt Ihnen den Lebensraum “Altwasser und Altarme” vor.